摘要:本文通过介绍肉皮冻的制作流程和相应流程的物理化学内涵,通过理论指导实践的方式对常见的肉皮冻的制作过程进行优化,使得肉皮冻制作效率提高,并可以同时获得清冻和混冻,满足不同口味人群需要。

肉皮冻是中国北方常见的一种美食,是满族人的一大发明,制作时以猪皮为原料加工而成,其中的胶原蛋白在温度降至其凝固点25℃以下时胶原纤维之间发生交联而形成的,不但韧性好,色、香、味、口感也俱佳。而且由于猪皮里蛋白质含量是猪肉的2.5倍,碳水化合物的含量比猪肉高4倍,而脂肪含量却只有猪肉的1/2,使得肉皮冻营养丰富,且不油腻。肉皮冻中所含蛋白质的主要成分是胶原蛋白,约占85%,其次为弹性蛋白,有助于人体细胞储水,使细胞得到滋润,保持湿润状态,防止皮肤过早褶皱,延缓皮肤的衰老过程。

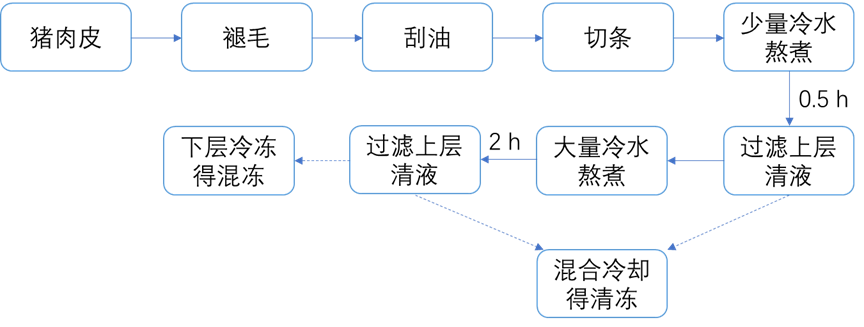

1. 肉皮冻的制作流程

图1、肉皮冻的制作过程

肉皮冻的制作流程如下图1中所示。具体为取500 g猪皮,先将猪皮上的猪毛褪去,刮净内部脂肪,切成3×50 mm左右条状,加入少量(1 L)冷水熬煮0.5小时,过滤收集上层清液。继续加入大量水(3L)冷水熬煮2小时,过滤上层清液,留部分液体于肉皮层。收集上层清液与之前的上层清液混合后放入冰箱凝固后得清冻。肉皮层放入冰箱凝固后得混冻。食用时可将肉皮冻切成小块,加入红油、醋、花椒粉、葱花等调料,按自己口味拌食。

2. 肉皮冻制作各流程中的物理化学和感官科学内涵

2.1 褪毛

肉皮上常见黑灰色猪毛,基于美观和食用时口感的考虑,需在制作过程中拔除。

2.2刮油

猪肉皮下常有较多脂肪组织,首先由于脂肪的密度通常小于蛋白的密度,所以在熬煮的过程中游离的脂肪将漂浮于溶液上层,随着过滤上层清液将继续漂浮于清液上层,并聚集于清冻表面,影响口感。其次未除净的猪皮脂肪粘附于混冻肉皮下,也将影响口感。

2.3 切条

由于物体的体积越小,比表面积越大,更容易促进内部物质的扩散,所以为促进猪皮中蛋白的溶出,通常需要将猪皮切成丁块或条状。同时为了保留猪皮的Q弹的口感,不建议将猪皮切的过小,兼顾二者考虑,可将猪皮切成3×50 mm左右条状。

2.4熬煮

熬煮首先使用冷水熬煮,这里不能用热水熬煮,是因为热水将造成肉皮表面蛋白变性,将溶出通道堵死,不利于胶原蛋白的溶出。

常见的熬煮操作采用一步法加入大量水直接熬煮,待胶原蛋白大量溶出后凝固成冻。该方法需要较长时间熬煮才能使蛋白溶出量达到可以凝固成冻的浓度,而且形成的肉皮冻通常为混冻,上层白色半透明,下层为猪皮混合的混冻,如图2所示。

图2、常见方法熬煮后形成的混冻

本方法在熬煮过程可以通过分两步分批加入水熬煮的操作,使猪皮和溶液中始终保持较大的蛋白浓度梯度,促进胶原蛋白溶出速率的提升,提高制作效率。而且由于本法中通过过滤的方法将底部肉皮和上清液分开后分别成冻,所以可以同时制备清冻和混冻,如图3中所示。

图3、分步熬煮法制备的清冻和混冻

蛋白从猪皮扩散到溶液中的过程可认为是一个不稳定扩散过程,即扩散物质在扩散介质中的浓度分布随时间发生变化的扩散,其扩散通量随位置与时间变化。对于不稳定扩散,可以从物质的平衡关系着手,建立第二扩散微分方程式,满足菲克第二定律。菲克第二定律指出,在非稳态扩散过程中,在距离x处,浓度随时间的变化率等于该处的扩散通量随距离变化率的负值,得

![]() (1)

(1)

如果扩散系数D随坐标x变化不大,可近似看成常数,则该式可以写成

![]() (2)

(2)

上式中,C为扩散物质的体积浓度(kg/m3), t为扩散时间(s), x为距离(m)。实际上,固溶体中溶质原子的扩散系数D是随浓度变化的,为了使求解扩散方程简单些,往往近似地把D看作恒量处理。

该定律反映的是溶质在溶液中的扩散速度与所处位置溶液中浓度差成正相关,也即浓度差越大,扩散速率越大。反映到蛋白从猪皮扩散到溶液中的过程中即可以通过更换水的方式增大猪皮和水中的蛋白浓度差,促进蛋白的快速溶出。

而且蛋白在长时间高温处理下会部分分解为氨基酸和小肽,可以促进食物营养的吸收,同时氨基酸可以提升食物鲜度。

2.5 冷却成冻

为了促进蛋白溶液快速成冻,可以分别在猪皮熬煮后的上层清液和底层沉淀液中添加少许食盐,这样可以使溶液中的蛋白与盐离子通过共沉淀的形式快速凝固,同时可以增加肉皮冻的口味。

通过本法可以以较快的速度制作出肉皮清冻和肉皮混冻,可以根据自己的爱好调节清冻和混冻的比例,也可以根据自己的口味在制作过程中加入一些香料提升肉皮冻的口味。

(作者:中国标准化研究院 兰韬)