-

概况

-

本院动态

-

标准化服务

-

实验研究

-

科技成果

大数据视角下工业产品质量安全监管模式研究

时间:2023-12-07 部门:工业产品质量标准研究所

1.绪论

根据国家标准GB/T 19000-2016 《质量管理体系基础和术语》的定义,工业产品是工业企业进行工业生产活动的直接有效成果。其中,进入消费领域用于最终消费的称之为消费品,可以分为儿童用品、家用电器和电子及信息技术产品等。继续留在工业过程用于开展再生产的称之为工业品,可以分为原材料、零部件和装备等。工业产品的质量安全一般关系到国家意识形态安全、公共安全、生态安全和金融安全等,部分工业产品也直接涉及人身健康和生命财产安全。过去30多年我国对工业产品质量安全监管的主要措施是以生产许可为主的事前审批,以及以监督抽查为主的事中事后监管。随着我国社会经济的发展,仅靠生产许可和监督抽查这两种手段已无法适应新形势下工业产品质量安全监管工作的需要。按国民经济行业分类统计,目前我国有26大类431中类18650种产品,涉及规模以上的企业数有45万户,涉及的中小微企业数量更是巨大,但政府监管部门人少事多、一人多岗、疲于应付的现象仍然严重,如何利用有限的监管资源守住工业产品质量安全底线,需要不断创新监管模式,坚持系统性和协同性突出精准监管。

2.大数据视角下的工业产品质量安全总体形势

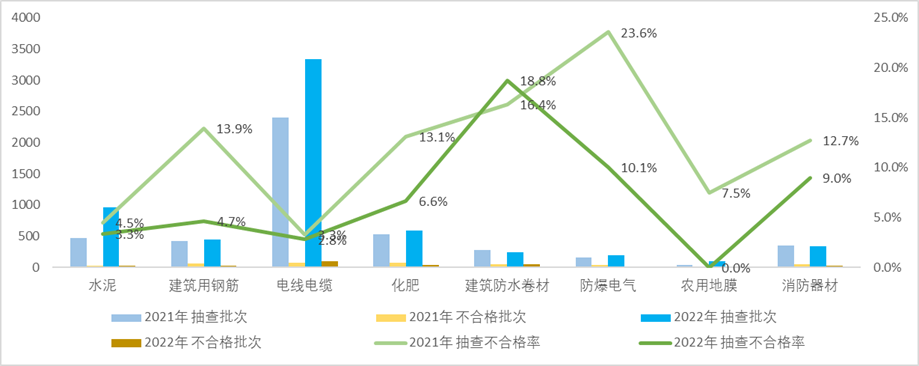

根据已发布的产品质量国家监督抽查数据显示,以2021年与2022年水泥、建筑用钢筋、电线电缆、化肥、建筑防水卷材、防爆电气、农用地膜、消防器材等8类重点工业产品为例,具体抽查情况如图1所示,抽查不合格率总体呈下降趋势,平均不合格率由7.7%将至4.5%,下降了3.2个百分点。重点工业产品网络舆情监测到的64条工业产品质量安全舆情数据中,未发现重大质量安全事故。综上,可以较为直观的体现出我国当前工业产品质量安全形势总体平稳可控。

图1 2021-2022年重点工业产品质量国家监督抽查情况统计表

3.工业产品质量安全监管面临的问题分析

工业产品生产企业复工复产以来,我国经济运行呈现恢复发展态势,经济韧性强、潜力大、活力足,经济基本面长期向好,随着党中央和国务院稳住经济一揽子政策措施落地见效,经济运行有望持续改善。但也要看到我国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性仍在上升,受到美联储紧缩政策、俄乌战争等多超预期因素冲击,导致需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,经济恢复发展的基础尚不稳固,下行压力依然较大,以当前经济运行和相关监管信息等大数据的视角来看,一些工业产品质量安全的新情况新问题需要引起政府部门的高度重视。

3.1原材料价格偏高位运行导致企业违法生产的动因增大

根据中国物流与采购联合会统计,2023年10月中国大宗商品指数(CBMI)为102.8%,当月较上月回落0.8个百分点,指数在连续两个月上升后出现回落。各分项指数中,供应指数连续三个月上升,且本月升幅加大,销售指数则自一年来的高位回落。从指数的变化情况来看,历来9、10月份都是传统消费旺季,而今年在“金九”强势出现后,“银十”跟随的步伐有所放缓,显示当前国内经济仍处于恢复进程,在存量需求释放后新增需求不足,市场需求并未如预期般继续恢复。随着商品价格整体下挫,工业产品生产企业利润收缩,但产品产量未见减少,市场供应增速仍在加快,供需两端显露失衡的状况,市场库存量时隔四个月后开始出现上升态势。但从近3年的原材料价格走势来看,目前我国多数原材料价格仍然在偏高位运行,叠加通货膨胀背景下的人力、运输等费用上涨,工业产品生产企业生产成本持续上升,生产运行压力导致企业降低质量投入,甚至偷工减料、以次充好、非法牟利的诱导因素增大,政府部门对工业产品质量安全的监管仍存在较大挑战。

3.2市场规模持续恢复致使质量安全监管复杂性明显上升

根据最新统计显示,截至2023年9月底,全国登记在册经营主体达1.81亿户,较2022年底增长6.7%。由于宏观经济政策的持续出台,以及近年来营商环境的不断优化,我国市场主体总量持续增长,随着市场规模的不断扩大、市场生态的日益复杂,产品质量安全监管资源和监管服务对象不匹配的矛盾日趋突出,各类新产业新业态新模式将不断涌现,线上线下市场交织融合,创新和保护等需求更趋多元,对加强和改进产品质量安全监管模式提出新的要求,平台经济常态化监管尚未真正破题,有效的监管手段和方式方法亟待深入探索,社会各方对监管政策高度关注,制定监管政策推进监管执法面临两难甚至多难。

3.3区域性质量差异问题可能对经济布局产生深远影响

为更加直观的反映出不同地区的工业产品质量状况差异。构建以不同层级、不同领域、不同地区的产品质量监督抽查数据为基础,辅佐以不同工业产品不同地区的工业产品生产许可证获证企业数量占比为权重的工业产品质量评价指标体系。通过该指标体系的建立,反映出不同地区产品质量风险层级的同时,以期进一步反映出对经济布局产生的深远影响。

通过选取与保障人体健康、人身财产安全、生态环境安全息息相关的电线电缆、化肥、水泥和钢筋等4种代表性产品来反映各省产品质量状况。评价指标体系主要包含:生产领域国家监督抽查某省抽查情况、流通领域国家监督抽查某省抽查情况、生产领域某省省级监督抽查情况、流通领域某省省级监督抽查情况、流通领域外省省级监督抽查情况等5个评价指标。不同领域、不同省份的抽查数据不尽相同,直接通过抽查不合格率来判断省份的产品质量状况,则很难反映出该省的真实质量状况。因此,需要对指标体系进行加权处理,当前指标权重计算方法分为主观和客观两类,主观方法有问卷调查、德尔菲法、层次分析法和专家打分法等,客观方法有熵值法、模糊综合评价法和因子分析法等。本文采用层次分析法和因子分析法相结合的方式确定指标体系的权重比例。本文将不同产品不同省份的生产许可证获证企业数量占比和抽查批次占比作为权重依据指标。因涉及数据较多,本文以化肥产品部分省份的抽查情况和权重指标占比为例展示相关数据,具体见表1。

表1 化肥产品部分省份抽查情况及权重占比

省份

省内生产企业数权重

国家监督抽查

(生产领域)

国家监督抽查

(流通领域)

本省省级监督抽查

(生产领域)

本省省级监督抽查

(流通领域)

外省省级监督抽查

(流通领域)

抽查不合格率

抽查企业数权重1

抽查不合格率

抽查企业数权重2

抽查不合格率

抽查企业数权重3

抽查不合格率

抽查企业数权重4

抽查不合格率

抽查企业数权重5

河北省

0.05

4.0%

0.05

0.0%

0.00

4.0%

0.26

3.3%

0.32

4.0%

0.20

辽宁省

0.07

0.0%

0.00

0.0%

0.00

8.6%

0.05

16.0%

0.02

25.7%

0.03

江苏省

0.04

3.0%

0.18

0.0%

0.00

2.9%

0.05

0.0%

0.00

57.7%

0.01

江西省

0.01

11.1%

0.02

0.0%

0.00

10.0%

0.02

6.3%

0.03

15.0%

0.07

山东省

0.12

1.3%

0.14

0.0%

0.00

1.8%

0.09

4.1%

0.10

1.4%

0.10

湖北省

0.06

5.6%

0.09

76.9%

0.26

6.7%

0.03

8.4%

0.05

8.6%

0.08

湖南省

0.02

9.1%

0.02

50.0%

0.08

0.0%

0.00

13.7%

0.06

26.1%

0.01

广西壮族自治区

0.04

5.9%

0.10

0.0%

0.00

3.6%

0.04

4.7%

0.03

9.6%

0.06

四川省

0.05

3.7%

0.05

100.0%

0.04

8.9%

0.10

18.3%

0.09

15.4%

0.09

云南省

0.03

2.0%

0.09

27.3%

0.22

2.6%

0.01

50.0%

0.01

100.0%

0.00

根据系统聚类分析法,结合计算出的区域综合风险值将不同省份划分为特别关注、重点关注、一般关注、较低关注等4个等级,具体分类结果见表2。

表2 区域质量等级综合评价分类结果

省份

电线电缆

化肥

水泥

钢筋

区域综合风险值

分类结果

湖北省

0.57

25.45

0.15

1.90

7.01

特别关注

河北省

11.75

2.93

0.75

0.00

3.86

重点关注

山东省

4.79

2.11

1.14

6.00

3.51

重点关注

河南省

1.19

2.28

1.29

7.75

3.13

重点关注

四川省

1.40

7.85

0.65

2.22

3.03

重点关注

浙江省

0.68

0.02

0.09

11.20

3.00

重点关注

广东省

4.47

0.04

1.46

0.86

1.71

一般关注

安徽省

2.78

0.03

1.19

1.25

1.31

一般关注

云南省

0.02

4.37

0.26

0.00

1.16

一般关注

江苏省

1.62

0.88

0.10

1.96

1.14

一般关注

辽宁省

0.19

2.11

0.46

0.70

0.87

较低关注

湖南省

0.55

1.75

0.17

0.00

0.62

较低关注

广西壮族自治区

0.26

1.22

0.20

0.31

0.50

较低关注

内蒙古自治区

0.16

0.52

0.90

0.27

0.46

较低关注

江西省

0.31

0.48

0.92

0.00

0.43

较低关注

重庆市

0.04

0.66

0.00

0.82

0.38

较低关注

贵州省

0.18

1.13

0.00

0.19

0.37

较低关注

甘肃省

0.03

1.26

0.04

0.00

0.33

较低关注

陕西省

0.02

1.16

0.00

0.00

0.30

较低关注

黑龙江省

0.02

0.56

0.11

0.11

0.20

较低关注

山西省

0.17

0.07

0.31

0.00

0.14

较低关注

宁夏回族自治区

0.23

0.02

0.02

0.10

0.09

较低关注

吉林省

0.19

0.00

0.06

0.05

0.08

较低关注

天津市

0.21

0.02

0.00

0.00

0.06

较低关注

新疆维吾尔自治区

0.01

0.09

0.09

0.00

0.05

较低关注

北京市

0.02

0.11

0.01

0.00

0.04

较低关注

海南省

0.04

0.01

0.00

0.00

0.01

较低关注

上海市

0.02

0.00

0.01

0.00

0.01

较低关注

福建省

0.03

0.00

0.00

0.00

0.01

较低关注

青海省

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

较低关注

西藏自治区

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

较低关注

通过综合评价分析发现湖北省产品质量状况需要特别关注,河北省、山东省、河南省、四川省和浙江省等省份的产品质量状况需要重点关注,需要综合运用工业产品生产许可、产品质量监督抽查、产品质量安全风险监测、产品质量安全专项整治、产品质量技术帮扶等措施,覆盖事前准入、事中事后监管和全过程监管,同时着力推进智慧监管和信用监管,推动实现信息互联、资源共享、结果互认、应急协作的产品质量安全协同治理,避免因不同省份间质量发展不协调,而影响高质量发展的区域经济布局。

4.工业产品质量安全监管模式构建

4.1加强重点产品质量安全隐患排查治理

按照国务院安委会关于安全生产的部署要求,以水泥、化肥、电线电缆、危险化学品等产品为重点,持续开展全国范围内的质量安全隐患排查治理,加强线上线下监督抽查,严厉打击企业假冒伪劣、偷工减料、以次充好等质量违法行为。坚持问题导向,聚焦重点领域和区域,分类施策、按域施策,以更有力措施消除质量安全隐患,严防质量安全事故发生。

4.2狠抓企业质量安全主体责任落实

落实企业主体责任是质量安全监管的治本之策,加快出台重点工业产品领域的落实企业主体责任管理规定,通过严惩重处警示企业敬畏主体责任,通过推动企业设置专职岗位、建立安全内控机制,引导企业强化管理责任,以科学有效的监督检查督促企业落实质量安全投入责任,通过投诉举报等社会监督激励机制倒逼企业时刻严格履行风险防控责任。

4.3推动产品质量安全监管机制创新

加快建立全方位、多层次、立体化产品质量安全监管体系,实现事前事中事后全链条全领域监管。全面系统推进法治监管、信用监管和智慧监管,加快完善法治监管基础制度机制,建立健全以信用为基础的新型监管机制,围绕生产许可、监督抽查、风险监测、专项整治等履职需要,推进智慧监管平台建设,加大监管资源统筹整合力度,不断提升监管效能。

4.4加力推进市场主体持续健康发展

抓住当前经济恢复重要窗口期,坚持深化改革,进一步优化营商环境,加大质量技术帮扶力度,针对企业、产业、区域质量短板问题,组织专业技术力量,采用质量攻关、“质量问诊”、技术指导等多种方式,帮助企业完善质量管控体系,改进生产工艺,提升产品质量水平,提振企业质量发展信心,帮助企业渡过难关,充分激发各类市场主体发展活力和创造力。

5.结语

本文主要分析了当前形势下我国工业产品质量安全监管面临的问题,提出围绕排查治理、落实主体责任、监管机制创新以及推进企业健康发展等四个方面,着力构建新时代背景下工业产品质量安全监管新模式,为实现智慧监管、精准监管,全面提升工业产品质量安全监管现代化治理能力和水平提供有力的决策支撑。

文章作者:孟凯、靳宇 中国标准化研究院工业产品质量标准研究所

附件: